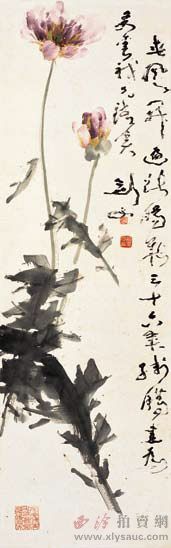

高剑父(1879~1951) 芍药图 设色纸本 立轴 1947年作 99×31cm

随着时间的推移,要求正本清源的老画家渐渐老去,年轻一代对西画、日本画风的吸收习以为常;高剑父后来也勤于探究宋元画作,于新国画一途渐有建树;广东国画研究会在活跃了十几年后亦已解散,“新旧国画”之争乃渐渐平息。《芍药图》作于1947年,抗战虽已结束,却又逢国内战争,时局混乱,而高剑父老病交加,又忧患于国家民族命运,只能以笔墨来抒怀遣郁。此图画面形象简洁,笔势爽辣狂肆;花盏的表现上虽仍有色水微妙的渗融和细笔点缀处理,匀融流丽,具有岭南本色;而花枝墨叶则完全以侧锋逆笔扫刷,兼得魏碑狂草书意;荒蛮野涩的狂草题诗与甚至与芍药主体平分秋色;左下角空白处的一枚“定光佛再世坠落娑媻世界凡夫”之钤印,以证其晚年皈依佛学之心。此时,他已历经四十多年的艺术探索,经过满腔热情地远涉东洋寻找西方绘画取经的快捷方式,到殚思竭虑地试验将西方写实主义引入中国画;他一手创办了桃李满天下的春睡画院,乃举世公认的“折衷派”新国画的领袖。而在垂老之年,高剑父终究还是回归了文人画的传统。

归根结底,“折衷派”的理论基础源于持“改良派”政见的康有为所提出的“合中西而为画学新纪元”(《万木草堂藏画目》[1918])。而比起康有为来,在五四时期发挥了更重要影响的蔡元培则主张“美育代宗教”,并在强调艺术的精神性基础上,认为中西艺术“惟取两方所长而创设新体”,而不是简单的“融合”。1925年,正当岭南的“新旧国画”之争闹得不可开交之时,远在法国留学,年仅26岁的林风眠,因在“旅欧中国美术展览会”上受到了蔡元培的赏识,接到了北平国立艺专的校长聘任书,由此开始了从北平到杭州那一段中国美术教育史上辉煌的时代。除了教育上的探索,林风眠更是将蔡元培的美学思想与艺术理念得以付诸于艺术创作实践。虽然他学艺自法国,却完全摒弃了写实之路;虽然他身在中国,亦全然不顾传承自宋元明清的笔墨程序。他所汲取的是西方现代艺术和中国本土民族艺术中最原始、最本我的养分,将之糅合于一体,并真正开创了一种现代中国绘画的图式——属于新时代的艺术。无论是那些在多色对比中谋求古韵的彩墨画,还是那些擅用光影变化营造意境的水墨画,他在静态平衡的方形布阵中,往往以快速流动的线条传达出“物象内在的动象”。在曾分别为原上海市委书记处书记、司法部部长魏文伯与艺术家李咏森收藏的《芦雁图》与《芦荻雁影图》中,完全见不到古典山水画中那类涵天括地的峰峦川谷和山重水复、柳暗花明的繁密景色,林风眠求取的是单纯、明朗。平远的两重芦苇,一行飞翔的大雁(秋鹜),空阔寥寂的水天一色,用近乎平行的墨色挥染。向右摇伏的芦苇,与向左疾驰的秋鹜,似两种相反的力,使画面顿时活泼起来。在这里,水墨宛如水彩半透明多变的色调,极富表现主义抒情与浪漫的诗意,虽寥寥几笔,却实在令人意远神驰。

在“中西融和”的这条道路上,真正顺应中国社会变革潮流的艺术家,则是徐悲鸿。他深受五四科学主义的影响,注重科学与技术在艺术创作和艺术教学中的作用。1927年,徐悲鸿从欧洲留学回国后,在进行油画创作的同时亦致力于以西画改良中国画,也始终坚持用中国画的工具材料和形式语言,创作了大量的中国画。他的花鸟画,绝大多数属于工写结合一类,即严谨形似和多变笔墨的结合。例如这帧1935年的扇面小品《双雀图》,鸟是写意的,它所站立的枝干则相对工整些;大片的墨韵随形而走,以湿笔为主,画面温润浑融。而与他的人物画、风景画相比,其花鸟动物画的笔线与墨色都相对丰富些。这是基于对象形色质感的丰富而形成的丰富,其中既体现着他的写实追求,又使他的笔墨富于灵动性,由此形成了一种“包涵着素描因素的笔墨”——在笔墨中融入了一定的科学性写实造型等素描因素。所谓“科学性写实造型”,是指吸收了与自然科学成果有关的光影、解剖、比例、透视的写实造型。这些造型因素被融会到笔墨之中,以笔墨的形式出现。这并不是徐悲鸿独创的,至少从曾鲸、任伯年,直到岭南画派,都有类似的探索。然而,徐悲鸿则是继任伯年以后,对“包涵着素描因素的笔墨”作了最卓越、最富成果之探索的艺术家,这一探索对20世纪后半期的人物画产生了巨大影响。

三、承古而弥新

民国初年西画东渐,大有压倒传统国画之势,但由于中国传统绘画基础深厚,加上西画受客观条件限制,到了民国中期,传统国画重新占据统治地位。一些原来热衷于西画的人纷纷执起传统画笔;而更多的中国画家一直依循传统轨迹发展,在中国艺术的范围内提炼升华各自的笔墨境界。

黄宾虹早在高氏兄弟1912年初至上海创办《真相画报》之时,就经蔡守介绍而结交相识。他们在中国画革新求变的思路上一脉相通,却在如何变的方式上意见不一:高氏兄弟选择以外来绘画图式和画法改造中国画,而黄宾虹则认为应该从中国画传统内部来谋求新生。与“折衷中西”相比,从中国画内部寻求突破并非能够一蹴而就,它是一个漫长而艰苦的过程。前者容易取得新奇效果,却起步容易行路难;后者起步维艰,却厚积薄发,一如黄宾虹画中那层层积染的墨迹。从黄宾虹的一套《拟古山水》四屏,我们可以窥见其中年时期如何从“师古人”中而思变的实践过程。

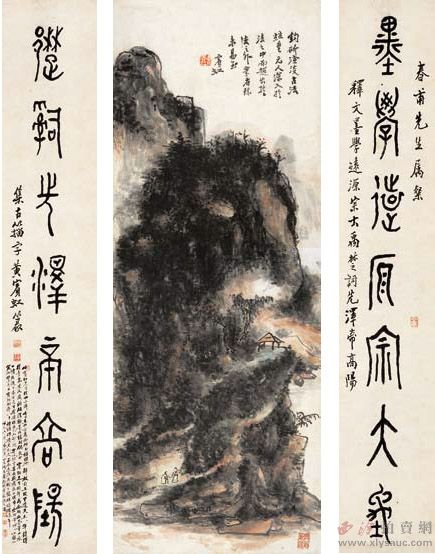

黄宾虹(1865~1955) 碧宇晴初图 设色纸本 镜片 117.5×42.5cm

说明:赵西岩上款。

时至《碧宇晴初图》,虽尚未全脱“白宾虹”面貌,却已笔苍墨润,力饱气畅。在这里他更强调以书法的苍雄深秀来突出笔线中沉着而强烈的动感,由此形成其画面中浓淡墨、干湿笔交融自如,黑与白、虚与实对比分明的效果。至于山栾丘壑的阴阳向背与体积造型的明暗表现,不知是源于明末龚贤的光影法,还是受益于早些年在“百川书画会”中与青年西画教授们的切磋交流。此画上款人赵西岩是齐白石的弟子,我们另由一方“竹北簃”白文钤印推测这是黄宾虹作于定居北平时,若再从风格来判,约为1937-1940年间 “阴山之变”前的作品。“竹北簃”是其于北平所住院落的斋名,位于石驸马后宅胡同7号。除却古物陈列所国画研究馆与北平艺专的教职之外,正是在这间陋室,黄宾虹深居简出,开始了他面壁沉思、寻求突破的十年。

无独有偶,西泠另外征集到两件《溪山秋色图》和《云山高士图》,恰好见证了黄宾虹在北平迎来了破茧成蛾的实现,彻底完成了向“黑宾虹”的转变。离京前不久,他在给友人的信函中写道:“近悟古迹与游山写稿融会一片,自立面目,渐觉成就可期。” 《溪山秋色图》作于1947年,将南返杭州的前一年,他84岁,正是取法北宋阴面山画法的演绎时期,而信里所谓古迹就是指北宋画迹。从某种角度来说,黄宾虹是欲以画笔来进行画史研究,以作品来宣扬艺术观念。正如他在此画中自题“唐人画俱积千百遍笔墨而成,所以有五日一水十日一石之语,至北宋虽略简,亦数百遍也”,是冀以唐宋之法来革除明末清初以后,所谓文人画意笔草草的流弊,为了追求虚中有物、无虚非实的境界,他自制宿墨,层层渲润、多次点染、积迭千百遍,终成就出黑密厚重、浑厚华滋的美感。

黄宾虹(1865~1955) 云山高士图 设色纸本 镜片 84.5×32cm

出版: 《浙江四大家》第三集P229,西泠印社出版社。

《云山高士图》中的题款“钩斫渲淡古法并重,元人深入于法之中,而超出于法之外,学者殊未易至”,更是其明白以画告之,具有高逸画风的那些元人,多半对唐宋绘画之法用功极深,如此才能超越法度,达到以虚见实的逸品境界。黄宾虹的作法恰是反其道而行。据说他在作画时总是先用笔蘸浓墨画,至笔干时,用笔尖蘸清水继续,直到笔锋墨尽,再重新蘸浓墨画,如此反复,造就渍墨的离幻多变之效果,乃是于实后求虚,却也不失为老老实实的习画必由之径。而更可细味的是,在这积墨深厚的山石营造里,涌动的是生命的体量与丰华;其密实中隐约的虚白之处, 吞吐的是人与自然的相通气息。

也是在1947年,黄宾虹在与友人通信中提到:“张大千来此售画,每张定价法币二十万,齐白石每尺售四万元,皆甚忙碌。鄙人只择人而与,非经至交介绍不动一笔,各级辅索者皆谢绝之,意留传精作,不与人争名利耳。”在当时的中国画坛,黄宾虹的这些乌漆墨黑、极具超前意识的水墨实验,除却至交好友,或许只有如傅雷或英国美术史家苏利文之类学贯东西方文化的大家,才能领会消受其中妙处吧。他自己亦常言道,我的画要五十年后才能为世人所认识。而当时的时尚审美趣味又是什么呢?民国中期,与黄宾虹年龄相仿的齐白石自中年寓居北平,衰年变法之后即已名播画坛,另有新生代书画家如溥心畬,张大千、吴湖帆等,皆于京沪两地名噪一时,在复兴传统国画大业中雄心勃勃。

齐白石在晚年曾作诗云:“青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。我欲九原为走狗,三家门下转轮来。”从中可见其对于传统的选择与师承,大致沿着徐渭、陈淳、八大、石涛、扬州画派,到近代的吴昌硕,一路迤逦而来,却又另辟蹊径。与前人不同的是,齐白石不仅仅是一位传统意义上的文人画家,他也是农民、是木匠、是民间艺人。他以来自平民百姓的生命活力与真情实感,将文人绘画的精简玄奥由高寒的云端扳回了人间。他的艺术,通俗又高贵,幽默谐趣又发人深思,与民众息息相通。而正是因为如此,他才获得了广泛的群众基础,保证了其作品的经久不衰。

齐白石一生最爱的题材即是花卉草虫、果蔬农具、虾蟹鱼蛙以及禽鸟动物。他对这些记忆中家乡处处可见的风物,无不悉心写之。此次上拍的齐画中有两件来自霍宗杰先生的旧藏,分别为其87岁、88岁之龄所作的《螽斯红蓼图》与《青蛙嬉水图》。螽斯,俗称蝈蝈,自古即有生殖崇拜之意;而红蓼亦有丰满、多籽之形。写意的红花墨叶与兼工带写的螽斯融为一图,不仅寓意吉祥、设色讨喜,亦在粗与细、静与动、色与墨的对比中,犹显得天趣盎然。在《青蛙嬉水图》中,他又童心未泯地将青蛙拟人化,以蛙寓娃。画面上一只青蛙召唤着朝它而来的另三个伙伴,其中之一身体还半悬空在岸边,显然刚从水里爬上来,蝌蚪们在远处水中游玩嬉戏,仿佛这是一个家庭来迎接远方来访的客人,生动有趣。

齐白石(1863~1957) 松鹰图 水墨纸本 立轴 137×35cm

齐白石的禽鸟类画,亦是近年来市场上的一大热点。其禽鸟画与状物精到的草虫画不同,多属大笔头的写意,形象提炼,笔墨简放;或独立成幅,或点缀于山水之间,多与花木、奇石共一纸。其《松鹰图》以没骨法画苍鹰雄屹于古松的最高枝上,尚有八大山人风范,却在吴昌硕篆籀入画之法的影响下,下笔更为拙重:鹰的顶羽、翅膀、尾翼均以遒劲重墨写出,辅以苍拙干笔扫之,描写鹰眼与嘴喙的用笔尤为险劲;松是其常画的马尾松,叶作针形,侧锋淡墨的老干,中锋重墨的枝干,长锋硬毫铁线篆法的松针,颇具刚健气息;边款书以“居高声自远”,尽显苍鹰的英雄本色。难怪此类画作总是受各界风流人士青睐。而《双鸭戏水图》则更多体现出孟丽堂花鸟的遗风。他将双鸭与芙蓉搭配,取其荣华富贵与佳偶双成之意。画中双鸭并游,相顾相亲,全身以焦墨画出,准确有力的运笔表现出身体结构,渴笔皴擦出羽毛的质感;其上一枝墨叶芙蓉垂下两朵红花,深重的墨色与浓丽的设色相映衬,大面积墨块与富于韵致的线条相结合,浓淡亁湿相得益彰,更显意味醇厚。

虽然有“南张北齐”,或“南张北溥”之誉,然而张大千更多的是往返于京、沪、川三地、流连于名川古迹间。在他中青年时代,几乎从未涉猎西画,也从未纠缠于传统派与革新派的论争之中,一心在传统绘画的领域中临习探索,山水、花鸟、人物无所不能。石涛的山水笔法对于张大千早期的山水表现方法影响甚巨。他几乎是在摹习、拟仿石涛画中逐渐确立了自己的皴法及笔墨风格,甚至其晚年发展到了泼彩画阶段,也还隐含着石涛的画理于其中。在这幅张大千1948年作的《劲松图》中,其运笔恣意、挥洒自如、不羁成法,讲究全局的豪放郁勃气势,与石涛的风格不无关系。然而在表现松枝与古藤的迂回盘绕的形态上,他让流动的笔墨在画面上的快速游走,横扫点拓间,笔势起伏森然,更突出表现了古松盘拨劲健的精神气貌。

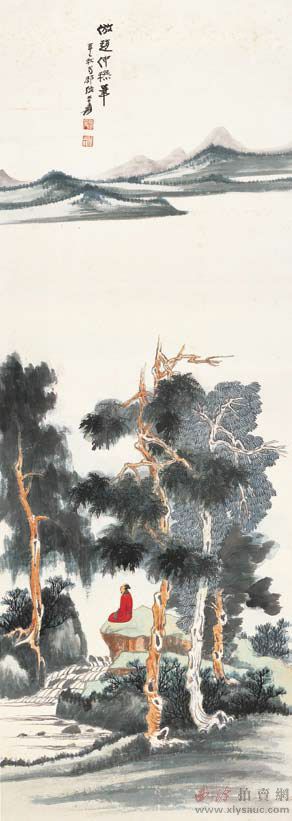

张大千(1899~1983) 临流独坐图 设色纸本 镜片 1941年作 93×33cm

若谈到张大千的人物画,许多人的印象都是他临摹敦煌壁画的作品,尽得大唐盛世雄浑气韵的人物造型及线条、笔墨。而事实上,其关于“高士”题材的作品更占七成以上。张大千画高士亦喜欢与劲松或古木为伴。他在绘制背景的时候,往往随着人物的改变而取用不同的笔法。除了拿手的石涛,还可以从他身边的无数古画中找到出处,岂止董源、赵孟俯、王蒙、还有唐人的壁画,无不使人物与背景看上去浑然成章。其作于1941年的《临流独坐图》,以几株参天古树为主体,屹立于画面下方,前景中突出一块临江的盘石,高士独坐其上,远眺对岸。虽然他自题“仿赵仲穆笔”,然而在青绿设色的老干虬枝与葱郁树石之间,若隐若现的还是来自石涛的那些粗率的笔触、干涩的线条与墨深笔湿的横涂竖抹。高士的头型以卵形开脸,侧面勾勒,发线高过额头,其袍服笔调简逸,独以红色突出其于画中的中心位置。只有远景处的轻岚重峦,颇有些许董家意味。