陆 机 《平复帖》

字士衡,吴郡(今江苏苏州)人。因其曾为平原内史,世称陆平原。他“少有奇才,文章冠世”(《晋书 陆机传》),与弟陆云俱为我国西晋时期著名文学家,其实陆机还是一位杰出的书法家,他的《平复帖》是我国古代存世最早的名人法书真迹。

《平复帖》凡九行,上有宋徽宗赵佶泥金题签和“宣和”、“政和”二印。现藏于北京故宫博物院。内容只是陆机问候友人的平常手札。惜距今一千七百多年,纸面损伤,有些字已分辩不出来了。古代法书典籍《墨缘汇观录》、《平生壮观》、《大观录》等,虽有记录,均无释文。当代书家启功先生在其《启功论稿》中对此帖注有释文。

《平复帖》是草书演变过程中的典型书作,最大的特点是犹存隶意,但又没有隶书那样波磔分明,字体介与章草、今草之间。细观此帖,秃笔枯锋,刚劲质朴,整篇文字格调高雅,神采清新,字虽不连属,却洋洋洒洒,令人赏心悦目,字里行间透露出书家的儒雅与睿智。

历来评述甚多。宋陈绎曾云:“士衡《平复帖》,章草奇古”。《大观录》里说:《平复帖》为“草书、若篆若隶,笔法奇崛”。《平复帖》对后世也产生过较大影响。清人顾复称“古意斑驳而字奇幻不可读,乃知怀素《千字文》、《苦笋帖》,杨凝式《神仙起居法》,诸草圣咸从此得笔。”这些评论或许有牵强附会之感,但若是怀素、杨凝式当真见到,也确会为之动情。董其昌赞云“右军以前,元常之后,唯存数行,为希代宝”。

这里还要提及的是《平复帖》最后一位私人收藏者——已故书法家张伯驹先生,1937年末,他不惜倾家荡产,花巨金从溥心畲手中购回此帖,后历经艰险,悉心保管,才使她未流失海外。1949年以后,张先生又将这件稀世珍宝献给了国家。

现藏于日本龙谷大学图书馆的《李柏文书》是稍晚于陆机的前凉时期,西域长史李柏手书,二者风格比较接近,都属于隶书转变时期最重要的代表作品。

米芾《虹县诗》

《虹县诗》系米芾撰、书的两首七言诗的大字行书法帖。纸本墨迹卷,共三十七行, 每行二、三字不等。米芾传世作品中,大字书法很少,大字也非米芾所长,米芾尝自称其书为“刷字”,这一点在他的大字中表现得比较明显。该帖轻重缓急, 节奏感极强, 用墨则干湿浓淡,浑然一体,得天成之趣。如起首“ 虹县旧题云快霁一天清淑 ”十一字,一气呵成,笔虽干而不散。帖后有金大定十三年刘仲游跋。 藏于日本东京国立博物馆。

王羲之《丧乱帖》

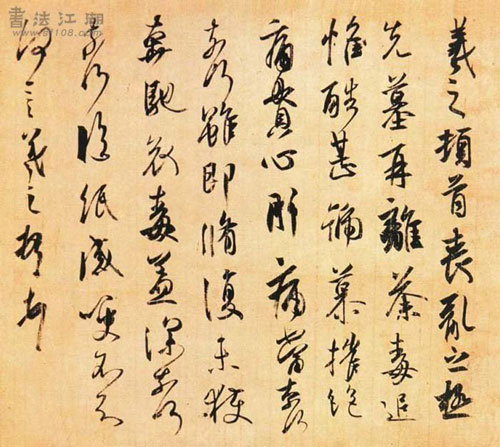

王羲之的丧乱帖》全文如下:“羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首。”为行草墨迹,白麻纸,纵28.7厘米,横63厘米,共八行,是一件难得的珍品。此帖反映了丧乱时期王羲之痛苦不安的情绪。因作者无意于书,故书法越显自然。用笔结字与王羲之名作《兰亭序》比较,略带古意,有些专家推断此种书体更近王羲之书法的本来面貌,是研究王羲之书风的重要材料。

据悉,《丧乱帖》于唐代传入日本,一直为日本皇室收藏,有专家考证说是唐朝大和尚鉴真东渡日本时带去的。王羲之是东晋著名书法家,被历代书家称为“书圣”。遗憾的是历经战争浩劫,他的真迹无一传世,因此唐摹本几乎成了研究王羲之书风的重要资料。《丧乱帖》是流入日本诸帖中最具代表的墨迹之一,虽逊真迹,因是唐代摹书高手双勾填廓,故能保持王字的原貌。此帖有三大特点:第一,字帖本身就是一篇优秀的杂文;第二,此帖字势雄强,寓平整和奇险之中,具妙理于豪放之外,点划刚中有柔,给人雄秀之美感,是右军(王羲之的字)真面目;第三,此帖表现了中国书法由行入草的完整过程。因此,《丧乱帖》是一件难得的珍品,是王羲之最有代表性的末年之作,远胜《神龙兰亭》,寥寥数行,使人百看不厌。

|

王羲之《兰亭序》

王羲之(303-361,一作321-379),东晋书法家,字逸少。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

与两汉、西晋相比,王羲之书风最明显特征是用笔细腻,结构多变。王羲之最大的成就在于增损古法,变汉魏质朴书风为笔法精致、美仑美奂的书体。草书浓纤折中,正书势巧形密,行书遒劲自然,总之,把汉字书写从实用引入一种注重技法,讲究情趣的境界,实际上这是书法艺术的觉醒,标志着书法家不仅发现书法美,而且能表现书法美。后来的书家几乎没有不临摹过王羲之法帖的,因而有“书圣”美誉。他的楷书如《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》等“在南朝即脍炙人口”,曾留下形形色色的传说,有的甚至成为绘画的题材。他的行草书又被世人尊为“草之圣”。没有原迹存世,法书刻本甚多,有《十七帖》、小楷乐毅论、黄庭经等,摹本墨迹廓填本有孔侍中帖、兰亭序[冯承素摹本]、快雪时晴帖、频有哀帖、丧乱帖、远宦帖、姨母帖、平安何如奉橘三帖、寒切帖、行穰帖以及唐僧怀仁集书书《圣教序》等。

王羲之的书法影响到他的后代子孙。其子玄之,善草书;凝之,工草隶;徽之,善正草书;操之,善正行书;焕之,善行草书;献之,则称“小圣”。黄伯思《东观徐论》云:“王氏凝、操、徽、涣之四子书,与子敬书俱传,皆得家范,而体各不同。凝之得其韵,操之得其体,徽之得其势,焕之得其貌,献之得其源。”其后子孙绵延,王氏一门书法传递不息。武则天尝求王羲之书,王羲之的九世重孙王方庆将家藏十一代祖至曾祖二十八人书迹十卷进呈,编为《万岁通天帖》。南朝齐王僧虔、王慈、王志都是王门之后,有法书录入。释智永为羲之七世孙,妙传家法,为隋唐书学名家。

王羲之书法影响了一代又一代的书苑。王羲之书圣地位的确立,有其演变过程。南朝宋泰始年间的书家虞和在《论书表》中说:“洎乎汉、魏,钟(繇)、张(芝)擅美,晋末二王称英。”右军书名盖世于当时,而宋齐之间书学地位最高者则推王献之。献之从父学书,天资极高,敏于革新,转师张芝,而创上下相连的草书,媚妍甚至超过其父,穷微入圣,与其父同称“二王”。南朝梁陶弘景《与梁武帝论书启》云:“比世皆尚子敬书”,“海内非惟不复知有元常,于逸少亦然”。改变这种状况的是由于梁武帝萧衍推崇王羲之。他把当时的书学位次由“王献之——王羲之——钟繇”转变为“钟繇——王羲之——王献之”,在《观钟繇书法十二意》中,萧衍云:“子敬之不迨逸少,犹逸少之不迨元常。”“不迨”,或作“不逮”,不及之意。萧衍的地位使他的品评有特殊的感召力,因而舆论遂定。

历史上第一次学王羲之高潮在南朝梁,第二次则在唐。唐太宗极度推尊王羲之,不仅广为收罗王书,且亲自为《晋书·王羲之传》撰赞辞,评钟繇则“论其尽善,或有所疑”,论献之则贬其“翰墨之病”,论其他书家如子云、王濛、徐偃辈皆谓“誉过其实”。通过比较,唐太宗认为右军“尽善尽美”,“心慕手追,此人而已,其余区区之类,何足论哉”!从此王羲之在书学史上至高无上的地位被确立并巩固下来。宋、元、明、清诸朝学书人,无不尊晋宗“二王”。唐代欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷和颜真卿、柳公权,五代杨凝式,宋代苏轼、黄庭坚、米帝、蔡襄,元代赵孟頫,明代董其昌,历代书学名家无不皈依王羲之。清代虽以碑学打破帖学的范围,但王羲之的书圣地位仍未动摇。“书圣”、“墨皇”虽有“圣化”之嫌,但世代名家、巨子,通过比较、揣摩,无不心悦诚服,推崇备至。

中国书史上虽推崇王羲之为“书圣”,但并不把他看作一尊凝固的圣像,而只是看作中华文化中书艺创造的“尽善尽美”的象征。事物永远是发展的、前进的,王羲之在他那一时代到达“尽善尽美”的顶峰,这一“圣像”必将召唤后来者在各自的时代去登攀新的书艺顶峰。