黄鼎

在揭示过数种“相对克隆”造假法之后,此次我要做一个“特别提示”:有些书画名家有创作“保留节目”的习惯,它同“相对克隆”造假出的伪品在某些表面征象上有相似处,鉴藏界中人因此常常会“以真当假”或“以假当真”,造成谬误颇多,争议不断,望本文对收藏爱好者有所启发。

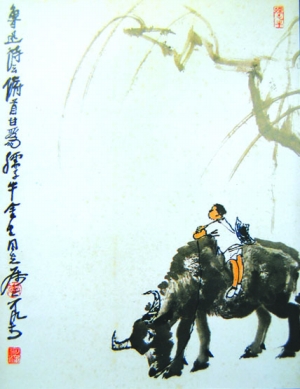

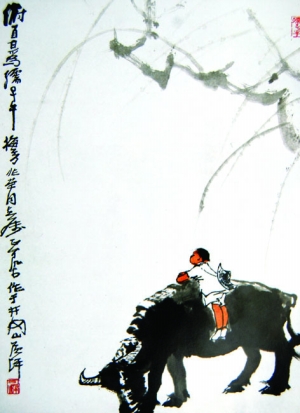

关于名家书画的“保留节目”,具体是指有些书画名家,对自己相对擅长创作的、或某篇某段诗文(书法家)或某题材(画家),在一定时间段内会作出数件甚至于几十件不等的、从笔墨到结体或造型甚至于连章法、幅式都很近似的作品。如书法家林散之书写毛泽东的一些诗词、画家关良画《西游记》中的“三打白骨精”情节或猴王孙悟空、或《水浒传》中的“武松打虎”、画家李可染画牛与牧童题材等等。在现实中皆客观存在着相对接近的“版本”。而有的书画鉴藏者一旦同时遇到两件(或以上)署名为同一名家的作品,就习惯性地按俗语声称的“不怕不识货,只怕货比货”之类的排他性思维方式,认定质量相对高的那一件作品必系真迹;质量相对低的那一件或那些则一定是赝品,此是极不正确的鉴定认识观。

事实上,不论是名家的真品还是赝作,真与真或假与假之间是不可能没有质量相对的高低之别。对于名家的创作有“保留节目”现象及其与“相对克隆”成品较容易产生认识的“混沌”。我建议,辨识工作要分如下三个步骤进行。

首先,要判断当局?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������